L'Ingresso di Gesù a Gerusalemme

di Yaryna Moroz Sarno

Codex Rossanensis, ca 550, fol. 11, Museo diocesano a Rossano

O Cristo Dio, che nei cieli sei assiso sul trono e

sulla terra siedi sull'asino,

Ti siano anche accette le lodi degli Angeli

e le acclamazioni dei fanciulli giudei che a te gridano:

Benedetto sei, Tu che vieni a rialzare Adamo

(kondakion della festa)

L'Entrata del Signore a Gerusalemme (Κυριακὴ τῶν βαΐων; lat. Dominica in palmis) l'evento più solenne degli ultimi giorni della vita terrena di Gesù, anticipava la Passione del Signore e la sua via Crucis, avverando le profezie ed inaugurando il suo Regno Celeste. La domenica delle Palme apre la Settimana Santa ed immediatamente precede alla Pasqua.

L'ingresso trionfale del Signore è descritto in tutti i quattro Vangeli. Questo cammino festoso commemorava anche la liberazione dall'Egitto, quando dopo il passaggio sul mar Rosso, il popolo visse durante quaranta anni nelle capanne nel deserto. Infatti, i brani raccontano sull'evento che si svolgeva durante la festa delle Capanne (dei Tabernacoli), una tra le tre più grande feste del pellegrinaggio al tempio di Gerusalemme nella processione con le invocazioni "Osanna!" L'espressione ebraica "Osanna" ("הושענות" che letteralmente significa "salva, preghiamo") è una richiesta di aiuto rivolta a Dio, che spesso si trova al di fuori del contesto liturgico (Sal 11, 1; 19, 10; 27, 9; 59, 3; 107, 6). La festa delle Capanne (Lv 23, 33-44; Dt 16, 13-15; Ez 45, 25) simboleggiava Israele pellegrino dall’esodo dall’Egitto verso la Terra Promessa fu "la più santa e la più grande delle solennità" (Giuseppe Flavio, Ant. 8. 4, 1), ricordando le capanne (sukkôt) di frasche dove abitavano gli Ebrei. Era caratterizzata sia da giubilo che da gioiose esclamazioni (Is 12, 6; 42, 1-2; 44, 23; Ger 31, 7; Zac 9, 9), indicava anche la futura risurrezione dei morti (Is 26,19).

Ciascuno portava in mano un mazzetto di rami dei tre alberi: la palma, simbolo della fede, il mirto, simbolo della preghiera innalzata al cielo, il salice, la cui forma delle foglie rimandava alla bocca chiusa dei fedeli, in silenzio di fronte a Dio, legati insieme con un filo d’erba (Lv 23, 40). Al centro attaccavano anche l’etrog (una specie di cedro). I Vangeli di Matteo e Marco raccontano che la gente sventolava rami, o fronde prese dai campi (Mt 21,1-9; Mc 11, 1-10), Luca non li menziona (Lc 19, 30-38). Soltanto l'evangelista Giovanni chiama questi rami le foglie delle palme da dattero (βαΐα τῶν φοινίκων) (Gv 12, 12-18).

Secondo la tradizione giudaica, il Messia atteso doveva manifestarsi durante questa festa. Già il profeta Zaccaria (9, 9 disse: "Esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme! Ecco, il tuo re viene a te; Egli è giusto e porta salvezza, umile e montato sopra un asino, sopra un puledro d'asina") ed ancora prima nella Genesi (49, 11: "Egli lega il suo asinello alla vite e il puledro della sua asina alla vite migliore; lava la sua veste nel vino e il suo manto nel sangue dell'uva") proclamavano sul re messianico discendente da Giuda salito sull'asino. Gli evangelisti sottolineavano che nessuno prima si è mai seduto su questo asino, ciò indicava la purezza rituale e la possibilità di sacrificarlo al Signore (Nm 19, 2, Duet 21, 3; 1 Sam 6, 7). Il Re dei giudei sull'asino era il simbolo della pace, mentre il cavallo si usava per le battaglie. I mantelli che venivano stesi sui gradini salenti al trono simboleggiavano l'incoronazione (2 Re 9, 13).

Una folla osannante gli viene incontro, acclamandolo come il Messia, figlio di Davide. L'esclamazione del brano dal Vangelo di Giovanni ("Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Signore, il re d’Israele!") in parte è preso dal Salmo 118. La folla che voleva osannare Gesù in un clima festoso, gli offrirà l’unico trono a Gerusalemme: la Croce.

L’Ingresso di Gesù a Gerusalemme è stato descritto in tutti Vangeli: Mt 21, 6-9; Mc 11, 4-11; Lc 19, 32-38; Gv 12, 14-16. Nel Vangelo di Nicodemo troviamo la descrizione nei versetti 3-4: "Allora Pilato, chiamato a sé il cursore, gli domandò "Perché hai fatto questo: hai steso a terra il tuo sudario e hai fatto camminare sopra Gesù?". Il cursore gli rispose: "Signore governatore, allorché tu mi inviasti da Alessandro a Gerusalemme, lo vidi che sedeva sopra un asino e i fanciulli ebrei con delle frasche in mano gridavano, mentre altri stendevano i loro vestiti davanti a lui, dicendo: "Salva ora, tu che abiti nelle altezze! Benedetto colui che viene nel nome del Signore!" Gli Ebrei risposero al cursore gridando: “I fanciulli ebrei gridavano in ebraico, come fai tu a saperlo in greco?”. Il cursore rispose loro: "Ho domandato a un Ebreo: "Che cosa gridano costoro in ebraico?". Gli Ebrei gli risposero: "Osanna membrome baruchamma Adonai". Pilato domandò: "Che cosa significa "Osanna" e il resto?”. Gli risposero: "Salva ora, Tu che abiti nelle altezze! Benedetto colui che viene nel nome del Signore!". Pilato allora disse: "Voi stessi dunque confermate che i fanciulli dicevano queste parole; in che cosa ha dunque mancato il cursore?". Ed essi tacquero".

Secondo la testimonianza della pellegrina romana del IV - V secolo Egeria "Pellegrinaggio in Terra Santa" (XXXI , 1-4): "La domenica in cui si entra nella settimana pasquale […] tutto il popolo sale sul monte degli olivi […] e quando arriva l’ora undicesima (cioè le cinque del pomeriggio) si legge quel passo del vangelo, dove i fanciulli vanno incontro al Signore con rami di olivo o palme […]. Allora il vescovo si alza in piedi e con lui tutto il popolo. Di là, ossia dalla sommità del monte degli olivi, si fa tutto il percorso a piedi mentre il popolo, procedendo dinanzi al vescovo, al canto di inni e antifone, risponde continuamente: Benedetto colui che viene nel nome del Signore. E tutti quanti i bambini di quei luoghi, anche coloro che non possono camminare per la tenera età e sono tenuti sulle spalle dai loro genitori, tengono in mano dei rami, chi di palma e chi di olivo, nello stesso modo con cui fu accompagnato il Signore, così viene festeggiato anche il vescovo. Dalla cima del monte si va fino alla città e, poi, attraverso la città fino all’Anastasis".

La festa dell'Ingresso di Gesù a Gerusalemme è d'origine gerosolimitana. Nella prima testimonianza della celebrazione dell'Ingresso di Gesù (offerta dal Diario del Pellegrinaggio di Egeria del IV secolo) si racconta come la festività si svolgeva sul monte Oliveto e proseguiva al Calvario, guidata dal vescovo su un’asinella. Nel VI secolo la solennità si diffuse già quasi in tutte le Chiese orientali. La commemorazione è inclusa nelle dodici feste principale dell'anno liturgico nella tradizione bizantina. Nel Sinassario della festa è scritto: "Oggi Domenica delle Palme, festeggiamo la gloriosa e splendida solennità dell'ingresso del Signore nostro Gesù Cristo in Gerusalemme".

Museo del Tesoro di San Pietro, Città di Vaticano

Fronte di sarcofago del tipo "di Bethesda", 375-400, Musei Vaticani, n. 31461.

Sarcofago con scene della vita di San Pietro e Cristo, l'inizio del '300,

The Mertopolitan Museum, n. 1991.366, New York

Fronte di un sarcofago del tipo “di Bethesda”, Ischia, Museo Diocesano,

particolare con l’ingresso di Gesù in Gerusalemme

Fronte del sarcofago di tipo di Bethesda

nella facciata della cattedrale a Tarragona (Spagna), ca 366-399

Il rilievo della cattedra vescovile di Massimiano, 546-556,

Museo Arcivescovile, Ravenna

Nella pratica liturgica gerosolimitana fin al X secolo la sera di questa festa c'era una solenne processione con rami di palma, guidata dal vescovo, che probabilmente marciava su un asino come fece Gesù. Il rito simile è stato descritto nei libri liturgici dell'IX - XII secolo da Costantinopoli. Negli statuti monastici bizantini post-iconoclasti il rito dell'Ingresso del Signore a Gerusalemme nel suo insieme simile alla sua forma moderna.

San Efrem il Siro (373 ca) sottolineava che anche l'Ingresso di Gesù a Gerusalemme si correla con la Natività di Cristo, richiamando l'attenzione sul fatto che Cristo fu deposto da Maria nella mangiatoia, quindi l'Ingresso di Gesù a Gerusalemme ricorre con la partecipazione dell'asino; proprio come la testimonianza dei bambini era allora di particolare importanza (Giovanni Battista nel grembo materno ei martiri di Betlemme), così sotto l'Ingresso di Gesù a Gerusalemme Cristo fu accolto dai bambini (Ephraem Syr., In Diatess. 18). San Giovanni Crisostomo († 407) nelle conversazioni sul Vangelo di Giovanni rileva il collegamento dell'Ingresso di Gesù a Gerusalemme con il miracolo della risurrezione dei diritti. Lazzaro dai morti e con la risurrezione di Gesù Cristo e richiama l'attenzione sulla dignità regale di Gesù, rivelata nell'evento dell'Ingresso di Gesù a Gerusalemme (Ioan. Crisost., In Ioan. 66, PG 59, col. 365-367 ).

Nelle conversazioni sul Vangelo di Matteo, Crisostomo sottolinea la solennità dell'Ingresso di Gesù a Gerusalemme, che ha nettamente distinto questo evento da altri casi dell'arrivo di Cristo a Gerusalemme durante la sua vita terrena, esamina in dettaglio il contenuto interiore del racconto sulle circostanze della il ricevimento dell'asino da parte dei discepoli del Signore e il fatto stesso di utilizzare questo animale per arrivare a Gerusalemme dà all'intero evento un'interpretazione morale ampia, sottolineando la necessità che i cristiani facciano l'elemosina (Ioan. Crisost. In Mt. (cont.) 66, PG 58, Col. 625-632). Particolare attenzione è riservata ai vari aspetti morali della comprensione teologica dell'Ingresso di Gesù a Gerusalemme di S. Gregorio Palamas, sottolinea la natura soprannaturale dell'evento dell'Ingresso di Gesù a Gerusalemme poiché si è rivelato un miracolo: lo stesso Spirito Santo, attraverso la bocca dei bambini e delle persone, ha testimoniato Cristo (Gregorio Palamas, Hom. 15: In Dominica Palmarum, PG 151, col. 177-188).

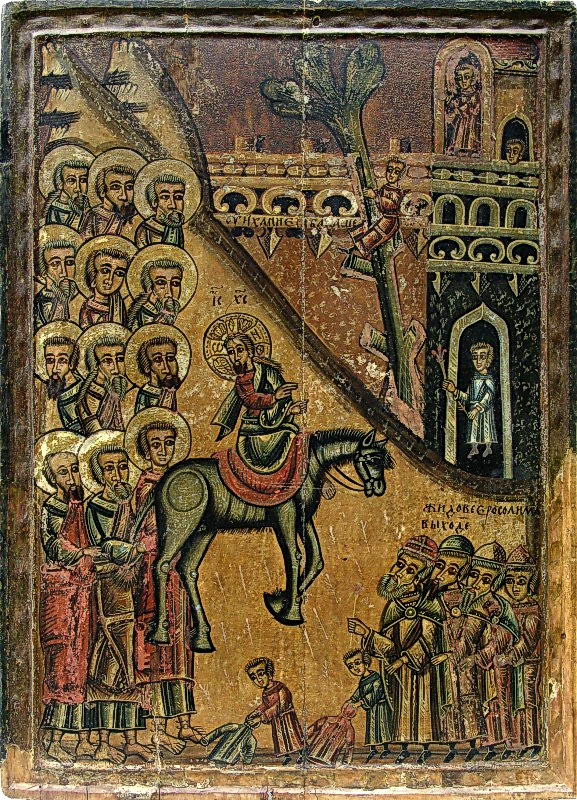

Lo schema iconografico apparve già nella metà del IV secolo (nel celebre sarcofago di Giunio Basso), assumendo il significato liturgico dell'ingresso trionfale, che anticipa gli eventi della Passione del Signore culminanti nella sua morte sulla croce. L’iconografia si modellava sullo schema dell’adventus imperiale. Nell'arte paleocristiana ci sono le rappresentazioni dell'Ingresso a Gerusalemme sui sarcofagi (per esempio, sarcofago del IV secolo, Museo Lateranense, Roma), sulle copertine dell'avorio, sulla cattedra vescovile di Massimiano a Ravenna della metà del VI secolo (Museo Arcivescovile, Ravenna) e nelle miniature dei libri (come nel Vangelo siriano di Rabula (Firenze, Biblioteca Laurent., Plut I 56, fol. 279, 586), nel Vangelo del VI secolo (Museo della Cattedrale di Rossano), Cambridge (Corpus Christi coll. 286, 600); sulle cornici dei Vangeli (due dittici del VI secolo nel Museo Tesoro del duomo di Milano e a Parigi (BNF)); sul trono d'avorio dell'arcivescovo Massimiano (546-556, Museo Arcivescovile, Ravenna); sulle miniature dalle Parole di San Gregorio il Teologo (Parisin. gr. 510, fol. 196, 880-883).

Parte centrale del trittico del X secolo, Costantinopoli. Berlin Staatliche Museem

Frammento dell'icona del XII secolo, Sinai, monastero di Santa Caterina

Nella rappresentazione del motivo il Cristo è al centro seduto sull'asino o cavallo. Come scrisse Romano il Melode, "Ecco il nostro Re, il mite e pacifico, assiso su di un giovane asino, che accorre per subire la passione e sradicare le passioni. Il Verbo è seduto su un animale, perché vuole salvare gli esseri dotati di ragionamento". Spesso Cristo è raffigurato

con gli apostoli dietro mentre scendono dalla montagna, ciò segue

direttamente il racconto di San Luca: "E quando si avvicinò alla discesa

dal Monte degli Ulivi, tutta la moltitudine di discepoli cominciò a

glorificare pubblicamente Dio per tutti i miracoli che avevano visto"

(Lc 19, 37). Il Monte degli Ulivi, la Sion santa - dimora di Dio, divenne elemento indispensabile dell'iconografia della festa. Sul lato destro della scena è rappresentata l'immagine della città di Gerusalemme con il tempio di Gerusalemme al centro e molti edifici fantasiosi circondati da un muro con torri. La palma unisce la montagna messianica con la città che simboleggia l'umanità. Nella parte inferiore delle composizioni sono raffigurati bambini che gioiscono per la venuta del Salvatore e con foglie di palma in mano esclamano: "Osanna!", l'elemento conosciuto attraverso il Vangelo di Matteo (21, 15 ss) e l'apocrifo di Nicodemo. La tradizione gerosolimitana della partecipazione dei bambini è nota anche nel libro sul pellegrinaggio di Egeria (381-384) e nelle Catechesi di Cirillo di Gerusalemme (m. 387).

Mosaico a Palermo, XI secolo

Mosaico del Duomo di Monreale, XII secolo

Mosaico di Dafni, l'XI secolo

Nella tradizione ucraina c'è una molto antica usanza di benedire i rami del salice per la Domenica delle Palme. Già nell'Izbornik di Sviatoslav del 1073 la festa viene menzionata come la Festa del Salice.

La miniatura del Vangelo ucraino di Lavryshiv del XIII secolo

La miniatura del Salterio di Kyiv, 1397

Maestro Andrea con i discepoli,

L'affresco nella cattedrale della Santissima Trinità a Liublin, 1418

Il frammento dell'icona della Passione di Cristo, XVI secolo,

villaggio Bagnuvate, Museo Nazionale a Leopoli

Maestro Fedusko di Sambir, seconda metà del XVI secolo,

dalla chiesa dell'Esaltazione della Santa Croce,

Drohobych. Museo "Drohobychchyna", Drohobych.

L'icona, villaggio di Vanivka, seconda metà del XVI secolo.

L'icona ucraina del XVI secolo, Galizia, Museo Nazionale a Leopoli

L'icona del XVI secolo, Museo Nazionale a Leopoli

L'icona dall'iconostasi l'inizio del XVI secolo Stara Skvariava, la scuola di Peremyshl, Museo Nazionale a Leopoli

L'icona della devozione popolare della seconda metà del XVI secolo,

Lybochory, Museo Nazionale a Leopoli

Icona ucraina del XVI secolo

L'icona dell'inizio del XVII secolo, dalla chiesa della Trasfigurazione del Signore, Skole,

Museo Nazionale a Leopoli

L'incisione, 1637, Triodion festivo

L'icona ucraina del XVII secolo, Galizia, Museo Nazionale a Leopoli

L'icona ucraina del XVII secolo, villaggio Zavadka, regione di Ivano-Frankivsk,

Museo Nazionale a Leopoli

L'icona della devozione popolare del XVI secolo, villaggio di Rushelzhychi, Museo Castello di Lancut

Ivan Medicsky, Frammento dell'iconostasi, chiesa di San Giorgio, Drohobych, 1711

Frammento dell'icona della Passione, dal villaggio di Pochaevychi,

seconda metà del XVII secolo, Drohobych

L'icona della metà del XVII secolo, Khotyvel

Yov Kondzelevych, l'icona dall'iconostasi di Skyt Maniavskyj, 1698-1705.

Museo Nazionale di Andrey Sheptytsky a Leopoli

Ivan Rutkovich, frammento dell'iconostasi,

chiesa di Santa Paraskeva, Krekhiv, 1680

L'icona dell'iconostasi d'Ivan Rutkovych, XVII secolo,

villaggio Skvariava Nova, regione di Leopoli, Museo Nazionale di Leopoli

L'icona dell'iconostasi della chiesa Santa Parasceva a Leopoli,

Fedir Senkovych e Mykola Petrachnovych, l'inizio del XVII secolo

l'inizio del XVIII secolo

L'Ingresso a Gerusalemme, dall'iconostasi della cattedrale della Dormizione a Kyiv, 1729,

Museo Nazionale dell'arte ucraina a Kyiv

Per confermare la resurrezione prima della tua passione, hai risuscitato dai morti Lazzaro,

o Cristo Dio, per la qual cosa anche noi, come i fanciulli, portando i simboli della vittoria, a Te, vincitore della morte, gridiamo: Osanna nel più alto dei cieli,

benedetto Colui che viene nel nome del Signore

(L'inno della festa (polytikion))

Ripubblicato, la prima pubblicazione 04/2020

hai risuscitato dai morti Lazzaro,

o Cristo Dio, per la qual cosa anche noi, come i fanciulli,

portando i simboli della vittoria, a Te, vincitore della morte, gridiamo:

Osanna nel più alto dei cieli,

benedetto Colui che viene nel nome del Signore

benedetto Colui che viene nel nome del Signore

(L'inno della festa (polytikion))

.jpg)

Nessun commento:

Posta un commento