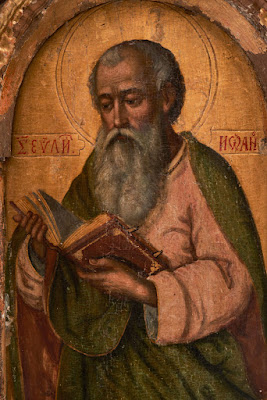

San Giovanni il Teologo Evangelista

di Yaryna Moroz Sarno

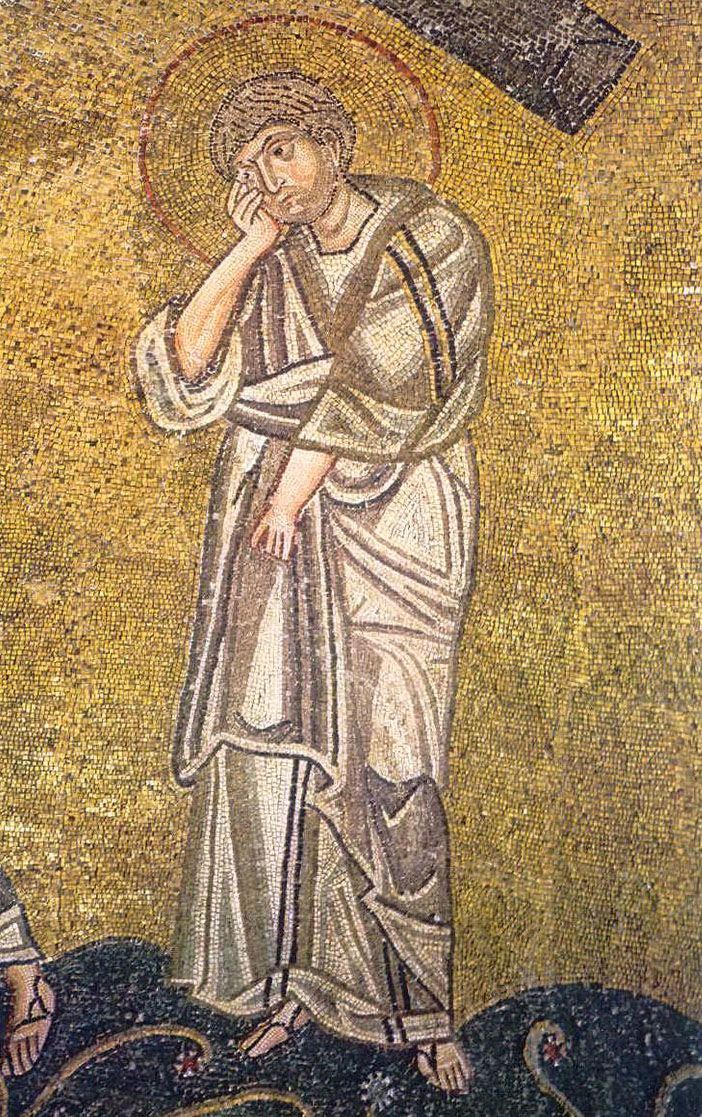

Il mosaico della cattedra di Santa Sofia a Kyiv, XI secolo

Apostolo amato da Cristo Dio,

affrettati a salvare le persone irresponsabili;

Prega lui, il Teologo,

che tu sei appoggiato al suo petto,

chi ti ha ricevuto, ti accetta, di cui tu appartieni,

e chiedi per noi pace e grande misericordia.

Troparion, voce 2

Il sant'apostolo ed evangelista Giovanni il Teologo (in gr. ᾿Ιωάννης ὁ Θεολόϒος, Εὐαγγελιστής Ἰωάννης; ebr. יוחנן כותב הבשורה; Betsaida - Efeso, 98 /104), il figlio di Zebedeo e Salomè (che era, secondo la tradizione, cugina della Madre di Dio), il fratello dell'apostolo Giacomo Maggiore, fu chiamato insieme al fratello sul lago di Genezaret a seguire il Signore Gesù Cristo. L'apostolo Giovanni prima era discepolo di Giovanni Battista, ma dopo la sua chiamata non si separò più dal Signore, divenne uno tra i tre discepoli (insieme a San Pietro e Giacomo Maggiore) che Egli avvicinò in modo speciale.

Il mosaico della basilica di San Vitale, Ravenna, 546-47.

Era particolarmente amato da Gesù per la sua purezza verginale e il suo amore fedele, partecipe dei principali eventi della vita e del ministero del Maestro. San Giovanni il Teologo era presente alla risurrezione della figlia di Giairo da parte del Signore ed è stato testimone della Trasfigurazione del Signore al Tabor. Durante l'Ultima Cena si adagiò accanto al Signore e, al segno dell'apostolo Pietro, appoggiato al petto del Salvatore il suo capo, chiese il nome del traditore. Uno dei dei Dodici, "il discepolo che Gesù amava", era quello al quale il Signore affidò la Sua madre.

L'apostolo Giovanni seguì il Signore quando, legato, fu condotto dall'orto del Getsemani al giudizio dei sommi sacerdoti Anna e Caifa, fu alla corte del sommo sacerdote durante l'interrogatorio del suo Maestro e lo seguì senza sosta lungo la Via della Croce, unico tra gli apostoli che rimase accanto alla Vergine Maria ai piedi della Croce, udì le parole del Signore rivolte a Lei: "Donna, ecco tuo figlio" e a lui: "Ecco tua madre" (Gv 19, 26, 27). Da quel momento l'apostolo Giovanni, come un figlio amorevole, si prese cura della Beata Vergine Maria e la servì fino alla sua Dormizione, senza lasciare Gerusalemme.

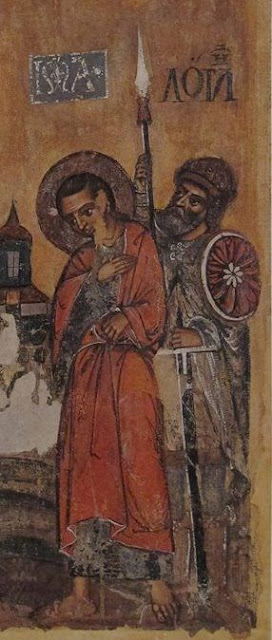

Il frammento del mosaico nella cattedrale di San Marco a Venezia, XI secolo

Dopo la Dormizione della Madre di Dio, l'apostolo Giovanni, si recò a Efeso e in altre città dell'Asia Minore per predicare il Vangelo, portando con sé il suo discepolo Proco. La sua predicazione fu accompagnata dai numerosi grandi miracoli, tanto che il numero dei credenti aumentava ogni giorno. Durante la persecuzione dell'imperatore Nerone (56-68) l'apostolo Giovanni fu portato a Roma e fu condannato alla morte, ma il Signore lo conservò. Poi fu torturato con l'olio bollente a Roma sotto Domiziano, ma rimase vivo, poi venne esiliato sull'isola di Patmos (Πᾴτμος), che si esprime negli scritti di Sant'Ireneo e di Eusebio, dove ebbe la rivelazione che sono state descritte nell'Apocalisse. Dopo la morte dell’imperatore Domiziano nel 96, durante regno dell’imperatore Nerva Giovanni fece ritorno a Efeso, dove passò l’ultimo periodo della sua vita e morì in tardissima età.

Fu unico sopravvissuto tra i Dodici apostoli, morì in tarda età o sull'isola di Patmos o in Efeso ai tempi dell'imperatore Traiano. Tra V e VI secolo sulla sua tomba ad Efeso fu costruita una basilica.

La miniatura del Menologio di Basilio II, Vat. gr. 1613, fol. 68

La tradizione della Chiesa attribuisce all'evangelista Giovanni la creazione dei testi canonici del Nuovo Testamento, tra cui il Vangelo di Giovanni, l'Epistola di S. Giovanni, (le tre lettere di Giovanni Evangelista) ed Apocalisse. Per la profondità dei suoi scritti è stato indicato come "il teologo", spesso raffigurato col simbolo dell'aquila. San Giovanni è il patrono dei teologi e degli scrittori.

Mosaico del monastero di Nea Moni in Chios, l'XI secolo

Particolare del mosaico di Cimabue, "Cristo in trono tra la Vergine e San Giovanni Evangelista"

Duomo, Pisa, 1301-02

San Giovanni appare anche negli Atti degli Apostoli (3, 3-11; 4, 13) dove è uno degli apostoli "colonne" della Chiesa, con Giacomo e Pietro (Cefa), è stato ricordato da San Paolo nella sua lettera ai Galati (2, 9). E' stato sepolto probabile ad Efeso, nel luogo della sepolcro si celebrano le liturgie in sua memoria. "Grandi luminari della Fede dormono in Efeso, e questi risorgeranno nel giorno della Parusia del Signore... come Giovanni, colui che poggiò la testa al petto del Signore: anche lui dorme in Efeso" scriveva nella sua storia Eusebio di Cesarea, Historia Ecclesiastica, 3.31.3 (M.20.280B). Nell'apocrifo scritto nel II secolo in greco Atti di Giovanni si afferma che San Giovanni Teologo dopo la sua morte fu assunto nei cieli e la sua tomba rimase vuota. Secondo gli Atti di San Giovanni i suoi discepoli nel luogo dove apostolo pregava nel giorno precedente "non trovarono niente se non i suoi sandali".

Mosaico di Hasios Lukas, ca 1025

Basilica e tomba di San Giovanni ad Efeso

La celebrazione dedicata a San Giovanni il Teologo dell'8 maggio è stata istituita dalla Chiesa in ricordo della raccolta della finissima polvere rosa sul luogo della sua sepoltura in questo giorno che guariva i varie malattie. Per circa mille anni, ogni anno l'otto maggio usciva una sottile polvere, che i fedeli chiamavano "manna" dalla tomba di San Giovanni. I riferimenti su questo miracolo annuale troviamo in Sant'Agostino e Gregorio di Tours. Nel 724, visitando Efeso, un vescovo anglosassone San Willibaldo descriveva il miracolo della manna che sgorgava dalla tomba di San Giovanni. Nel X secolo Simeone Metafraste sottolineava la grandezza della festa dell'8 maggio rivelando una numerosissima partecipazione che fossero superavano numero delle stelle nel cielo.

Nei primi anni del XII secolo, visitò la basilica di San Giovanni costruita sulla sua tomba un pellegrino da Rus'-Ucraina l'igumeno Daniele, che descrisse la festa celebrata l'8 maggio: "Sono 60 verst dall'isola di Chios a Efeso; e in quest'ultimo luogo si vede la tomba di San Giovanni Evangelista. Nell'anniversario della sua morte, dalla tomba sale polvere sacra, che i fedeli raccolgono come rimedio contro ogni tipo di malattia; qui c'è anche il vestito che Giovanni indossava. Vicino c'è la grotta in cui riposano i corpi dei Sette Dormienti che dormirono per 360 anni, addormentandosi sotto il regno dell'imperatore Decio e risvegliandosi al tempo dell'imperatore Teodosio. Nella stessa caverna ci sono (le spoglie dei) trecento Santi Padri e di Sant'Alessandro; qui c'è anche la tomba di Maria Maddalena, così come la sua testa; e il santo Apostolo Timoteo, discepolo di San Paolo, riposa nella sua antica bara. Nella vecchia chiesa è conservata l'immagine della Santa Vergine; fu con questa che i santi (padri) confutarono l'eretico Nestorio. Qui si vede anche il Bagno di Dioscoride, dove San Giovanni Evangelista lavorò con Procoro nella casa di Romana. Abbiamo visto anche il porto, chiamato 'Porto di Marmo', dove San Giovanni Evangelista fu gettato a riva dal mare."

La Legenda Aurea racconta che Sant'apostolo Giovanni è stato rapito al cielo circondato dalla gloria divina, e al suo posto rimase la "manna".

Le immagini più antiche di Giovanni il Teologo risalgono al III - IV secolo nelle pitture delle catacombe e nei rilievi dei sarcofagi dove San Giovanni è rappresentato tra i dodici apostoli o tra i quattro evangelisti che circondano il Salvatore. Le sue immagini sono state conservate sull'affresco della catacomba di Karmuz (Egitto), IV - VI secolo, le immagini singole sul dittico d'avorio, 450-460 e le ampolle (Londra, Victoria and Albert Museum), nel mosaico a cupola del Battistero degli Ortodossi della metà del V secolo, nell'oratorio della Cappella Arcivescovile (494-519) in un medaglione in San Vitale (547 ca) a Ravenna. La basilica dedicata a San Giovanni Evangelista è il più antico edificio del culto a Ravenna che risale al periodo dell'imperatrice Galla Placidia.

Il frammento del mosaico absidale di Santa Sofia a Kyiv

La miniatura del Vangelo di Ostromyr 1056-57

La miniatura del Vangelo di Mstyslav, 1103-1113

Il frammento della miniatura

San Giovanni Evangelista, Dobrylove Vangelo, 1164

Sant'Evangelista Giovanni il Teologo, la miniatura del Vangelo di Galych del XII-XIII secolo

La miniatura del Vangelo ucraino di Lavryshiv, XIII secolo

La miniatura del vangelo di Peresopnycia, 1556-61

Il frammento della Deisis, villaggio Vanivka, XV-XVI secolo,

Museo Nazionale di Leopoli

Il frammento dell'iconostasi del XVI secolo (dalla Skvariava Nova)

con le rappresentazioni di San Giovanni e San Pietro

Frammento delle Porte Reali. fine del XV - inizio del XVI secolo dal villaggio di Balutyanka

Il sigillo delle porte reali, la metà del XVI secolo, dal villaggio di Velyka Sushytsia.

Il frammento delle Porte Reali dell'iconostasi del XVI secolo,

dalla chiesa dell'Arcangelo Michele, Yasenytsia-Zamkova, Museo Nazionale a Leopoli.

L'icona dell'inizio del XVI secolo, Museo Nazionale a Leopoli

Frammento dell'icona di San Giovanni Battista, II metà del XVI secolo, chiesa di San Nicola,

villaggio di Lishchyny. Museo Nazionale delle Terre di Peremyśl, Peremyśhl, Polonia

Il frammento delle Porte Reali dell'iconostasi della seconda metà del XVI secolo, villaggio di Volia-Dobrostanska, Museo Nazionale di Andrey Sheptytsky a Leopoli, Ucraina.

La parte delle Porte Reali dell'iconostasi della fine del XVI secolo

Il frammento delle Porte Reali dell'iconostasi della seconda metà del XVI secolo

Frammento delle Porte Reali dell'iconostasi della seconda metà del XVI secolo dal villaggio di Plavya

Il frammento delle Porte Reali, la metà del XVI secolo

Frammento delle Porte Reali, scuola di pittura di icone Sambir, seconda metà del XVI secolo,

dal villaggio di Busovysko, Museo Nazionale Andrey Sheptytsky di Leopoli

Frammento delle Porte Reali. Seconda metà del XVI secolo, dalla città di Cholm, (adesso Polonia).

Frammento delle Porte Reali, seconda metà del XVI secolo

Il frammento delle Porte Reali dell'iconostasi della metà del XVI secolo

dal villaggio di Velyka Sushytsia.

Il frammento delle Porte Reali dell'iconostasi della metà del XVI secolo,

dal villaggio di Velyka Sushytsia

Il frammento delle Porte Reali dell'iconostasi della metà del XVI secolo

Frammento dell'iconostasi dell'inizio del XVII secolo dal villaggio di Klesiv.

Frammento delle Porte Reali. della metà del XVI secolo dal villaggio di Radruzh

Frammento dell'icona di San Giovanni Battista. metà del XVI secolo,

chiesa della Discesa dello Spirito Santo, Roghatyn.

Dalle Porte Reali, l'inizio del XVII secolo, dalla chiesa dell'Arcangelo Michele nel villaggio di Peregrymka, Polonia.

Maestro Fedir Senkovyc, San Giovanni con gli atti,

l'icona dell'iconostasi Ripniv, regione di Leopoli (1599 ca)

Il frammento della Crocefissione, l'inizio del XVII secolo, Volyn'

L'incisione, "L'Apostolo", la topografia di Slozka, Leopoli 1639

L'affresco nella chiesa di San Giorgio, Drogobych, la seconda metà del XVII secolo

L'affresco nella chiesa di San Giorgio, Drogobych, la seconda metà del XVII secolo

Frammento dell'iconostasi nella chiesa di Santa Parasceve a Leopoli, 1644-48

Il frammento dell'iconostasi di Rogatyn, XVII secolo

L'icona del 1696, dalla chiesa dell'Arcangelo Michele, villaggio di Okorsk,

distretto Lokachynsky, Museo delle icone di Volyn', Lutsk

L'icona fine del XVII secolo dalla chiesa dell'Assunzione nel villaggio di Tverdyni del decanato di Lokachyn, Museo delle icone di Volyn', Lutsk.

Ivan Rutkovych, il frammento dell'iconostasi, 1697-99, Skvariava Nova,

Museo Nazionale a Leopoli

Ivan Rutkovych, il frammento dell'iconostasi di Zhovkva, 1697-99

Il frammento dell'iconostasi del monastero di Bilostok, Museo Nazionale di Leopoli

Yov Kondzelevych, il frammento dell'iconostasi, Skyt Manivsky, 1698-1705, Museo Nazionale di Leopoli

L'icona del XVIII secolo dalla chiesa di San Nicola, villaggio di Smolyhiv, distretto di Lutsk, Museo delle icone, Lutsk.

San Giovanni e San Giacomo Apostolo, l'inizia del XVIII secolo,

frammento dell'iconostasi della chiesa della Santissima Trinità a Zhovkva

L'incisione di Geregorio Levycky, 1773

L'icona ucraina del XVIII secolo

L'immagine sacra ucraina della seconda metà del XVIII secolo, dalla chiesa di San Simeone,

villaggio di Lyubohyn, distretto di Starovyzhiv, Museo delle icone, Lutsk

Yov Kondzelevych, il frammento della scena dell'Ultima cena, l'iconostasi di Skyt Maniavsky

Il frammento dell'affresco, la prima metà del XVIII secolo (1718),

chiesa della Santissima Trinità, Kyiv

Sant'Agostino nei "Trattati sulla prima Lettera di Giovanni" scriveva: "Ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi e ciò che le nostre mani hanno toccato del Verbo della vita. Chi è che tocca con le mani il Verbo, se non perché il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi? (cfr. Gv 1, 14). Il Verbo che si è fatto carne, per poter essere toccato con mano, cominciò ad essere carne della Vergine Maria; ma non cominciò allora ad essere Verbo, perché è detto: "Ciò che era fin da principio". Vedete se la lettera di Giovanni non conferma il suo vangelo, dove ora avete udito: "In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio" (Gv 1, 1). Forse qualcuno prende l'espressione "Verbo della vita" come se fosse riferita a Cristo, ma non al corpo di Cristo toccato con mano. Ma fate attenzione a quel che si aggiunge: "La vita si è fatta visibile" (1 Gv 1, 2). E' Cristo dunque il verbo della vita. E come si è fatta visibile? Esisteva fin dal principio, ma non si era ancora manifestata agli uomini; si era manifestata agli angeli ed era come loro cibo. Ma cosa dice la Scrittura? "L'uomo mangiò il pane degli angeli" (Sal 77, 25). Dunque la vita stessa si è resa visibile nella carne; si è manifestata perché la cosa che può essere visibile solo al cuore diventasse visibile anche agli occhi e risanasse i cuori. Solo con il cuore infatti può essere visto il Verbo, la carne invece anche con gli occhi del corpo. Si verificava dunque anche la condizione per vedere il verbo: il Verbo si è fatto carne, perché la potessimo vedere e fosse risanato in noi ciò che ci rende possibile vedere il Verbo. Disse: "Noi rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna, che era presso il Padre e si è resa visibile" (1 Gv 1, 29), ossia, si è resa visibile fra di noi; o meglio, si è manifestata a noi. "Quello dunque che abbiamo veduto e udito, lo annunziamo anche a voi" (1 Gv 1, 3). Comprenda bene il vostro amore: "Quello che abbiamo veduto e udito, lo annunziamo anche a voi". Essi videro il Signore stesso presente nella carne e ascoltarono le parole dalla bocca del Signore e lo annunziarono a noi. Anche noi perciò abbiamo udito, ma non abbiamo visto. Siamo dunque meno fortunati di coloro che hanno visto e udito? E come mai allora aggiunge: "Perché anche voi siate in comunione con noi"? (1 Gv 1, 3).Essi hanno visto, noi, no, eppure siamo in comunione, perché abbiamo una fede comune. La nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo, perché la vostra gioia sia perfetta (cfr. 1 Gv. 1, 3-4). Afferma la pienezza della gioia nella stessa comunione, nello stesso amore, nella stessa unità". (Tratt. 1, 1. 3; PL 35, 1978. 1980)

L'epitrakhil (la stola) del metropolita Andrea Sheptyckyj dell'inizio del XX secolo

con le rappresentazioni di San Giovanni e San Matteo

Per consultare le icone ucraine vedi anche:

.jpg)

.jpg)