Quarta Domenica dopo Pasqua:

Domenica del Paralitico

di Yaryna Moroz Sarno

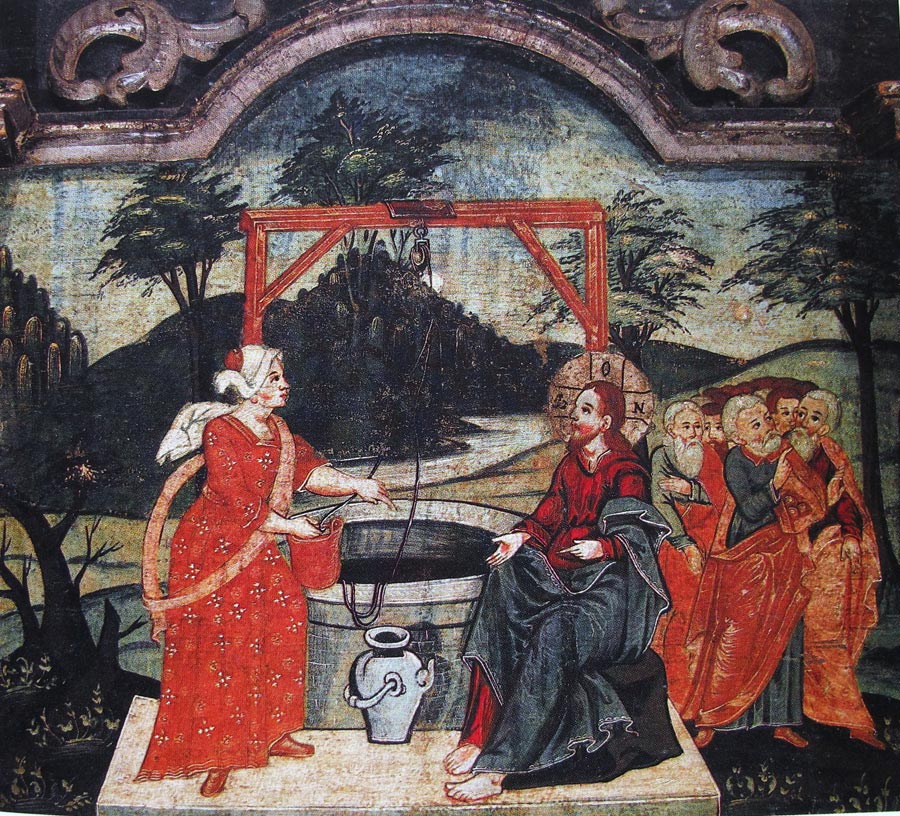

Ivan Rutkovyc, icona dell'iconostasi di Zhovkva, la fine del XVII secolo, Museo Nazionale a Leopoli

Nella Chiesa orientale la quarta domenica dopo la Pasqua è la Domenica del Paralitico (in gr. Κυριακή τοῦ Παραλύτου). Il suo nome deriva dal testo evangelico letto durante la liturgia sulla guarigione del paralitico da parte di Gesù Cristo a Gerusalemme (Gv 5, 1-15). Nella guarigione del paralitico si svela la potenza e la gloria del Cristo risorto che illumina il mondo con la luce della sua Risurrezione.

L'evento accade nel secondo anno della sua predicazione evangelica durante la festa che probabilmente coincideva con la Festa delle Capanne o Pentecoste ebraica. Il Signore vuole partecipare alla festa per obbedire alla legge e per insegnare al popolo. Una delle cinque porte che conducevano al Tempio di Gerusalemme era la porta delle pecore (porta probatica) ed aveva una piscina che si chiamava Bethesda, Betzaeta(à) o Betzata (in ebr: בית-חסדא, aram. בֵּת זֵיתָא) che significa casa dell’olivo (degli olivi) o casa della misericordia (in gr. Βηθζαθα, κολυμβήθρα, dal ή προβατική, "luogo della grazia, guarigione" alla "porta delle pecore"). L'esistenza dei cinque portici è stata confermata anche dagli scavi archeologi.

Il numero cinque anche è simbolico: sono cinque i primi libri della legge nella Sacra Scrittura I cinque portici simbolizzano il Pentateuco (i cinque libri). Secondo Sant'Agostino, l'acqua della piscina rappresentava il popolo circondato dai cinque libri della Legge, che rivelavano l'infermità.

Il patriarca Giuseppe, figlio prediletto di Giacobbe, mostrando la sua benevolenza al suo fratello, mandò cinque volte più cibo degli altri (Gen 43, 34), diede cinque cambi di vestiti ai fratelli (Gen 45, 22). Sono le cinque vergini sagge e cinque stolte. Cristo sfamò cinquemila persone affamate con cinque pani, sono cinque le piaghe del Signore con le quali ha concesso la nostra guarigione.

Esiste l'analogia tra i malati che aspettavano per immergersi nell'acqua e il popolo d'Israele che aspettava per poter attraversare il Giordano, per entrare nella terra promessa, terra della salvezza. La Porta che attraversavano le pecore, gli agnelli prima di essere sacrificati, allude all'Agnello immolato che si offrì per la salvezza delle pecore.

La piscina delle pecore era riempita dalla sorgente famosa per le sue guarigioni miracolose. Ma le proprietà curative le erano date dalla perturbazione delle acque smosse dall'ascesa dell'Angelo di volta in volta. E solo colui che per primo era riuscito a immergersi in quel momento era privato delle malattie. Ma chi non poteva muoversi da solo aspettava l'opportunità anche per molti anni. Il Signore che visitò la piscina delle pecore a Gerusalemme, tra i molti che aspettavano la guarigione, individuò il paralitico da trentotto anni e gli chiese se voleva davvero essere guarito. Ma per i giudei la guarigione compiuta di sabato era soltanto un atto sacrilego. Se anche il miracolo accadeva in questa piscina per condurre gli ebrei alla fede in Cristo, senza quale la salvezza è impossibile.

Il numero 38 è stato ricordato nel Deuteronomio (Dt 2, 14-15). Sono trentotto anni il tempo che vagava mormorando nel deserto il popolo d'Israele, uscito dall'Egitto, prima di entrare nella terra promessa. L'allusione riporta alla fine del Deuteronomio, al momento quando il popolo era davanti al Giordano come il paralitico davanti alla piscina.

Secondo esegesi dei Santi Padri della Chiesa, l'angelo che turbava le acque e guariva il primo uomo che si gettava nella piscina è stata una prefigurazione del Mistero del Battesimo. L'acqua miracolosa indicava la consacrazione delle acque battesimali. Il battesimo è stato concesso come il dono che purifica dai peccati e ravviva le anime. Ed entrare nel fonte battesimale significa che ognuno di noi diventa, a Sua immagine, una persona vivente. La vera acqua viva, la guaritrice delle ferite dell’umanità, sorge insieme al Preziosissimo Sangue dal costato di Gesù.

Il paralitico non aveva nessuno che lo aiutasse, ma Colui che creò i cieli e la terra venne da lui e divenne Uomo per aiutarlo. Guarendo di sabato, Gesù sottolinea la prerogativa dell'azione salvifica del Padre. Niente può fermare la grazia divina, soltanto il nostro peccato. La Parola di Dio conduce il guarito al tempio, perché la completa guarigione lo congiunge all'adorazione del Signore, perché essere guariti dal Signore sia nel corpo che nell'anima o nello spirito significa assumere l'integrità. Questa integrità ritrovata crea la nuova relazione con Dio. La guarigione dell'anima e del corpo sono date dal Signore misericordioso alla condizione di non peccare più.

Il significato teologico del miracolo della guarigione del paralitico ad opera di Gesù Cristo, narrato nella storia del Vangelo, si rivela dai testi liturgici (stykhyri, canoni, Synaxar) di questo giorno dove l'anima di ogni persona è paragonata a quella del paralitico, e alla sua guarigione. Il paralitico è l'immagine di tutta l'umanità, perché attraverso il peccato d'Adamo la morte, la corruzione, la sofferenza, la distruzione sono entrati nel mondo. La causa della malattia sono i peccati ("Va' e non peccare più, così che anche il peggio non ti accada", - dice Signore), che possono essere guariti e saranno guariti solo da Dio, dal Figlio di Dio Gesù Cristo che guarisce tutte le malattie. Ma il Signore compie l'opera della guarigione soltanto attraverso il consenso consapevole della nostra volontà.

"Alzati" significa la dignità ritrovata. Il Signore dice anche a noi "Alzati!" per liberarci di ciò che domina l'anima e opprime la persona. La peccaminosità sia sconfitta nei giusti, la morte eterna sia distrutta dalla presenza dello Spirito Santo.

La guarigione del paralitico, l'affresco del III secolo nel Battistero di Dura Europos

Il dettaglio dell'affresco nella domus ecclesiae di Dura Europos

Il dettaglio dell'affresco del III secolo delle catacombe di San Callisto a Roma

Il frammento con la scena della guarigione,

Sarcofago con il miracolo di Bethesda (Giovanni 5,1-18), 375-400 ca,

Musei Vaticani, Museo Pio Cristiano, inv. 31461.

Frammento con la scena della guarigione del paralitico

Sarcofago di tipo di Bethesda, con la scena della guarigione del paralitico, Ischia,

Museo Diocesano, IV secolo

Il frammento del sarcofago

Fronte del sarcofago di tipo di Bethesda nella facciata della cattedrale a Tarragona,

facciata della cattedrale, ca 366-399

Sarcofago paleocristiano di Cristo che guarisce i malati, IV secolo, Musei Vaticani

Scena della guarigione del cieco nato e del paralitico,

Sarcofago, IV secolo, Musei Vaticani, Roma

La guarigione del paralitico di Bethesda,

il mosaico del VI secolo nella basilica di Sant'Apollinare Nuovo, Ravenna

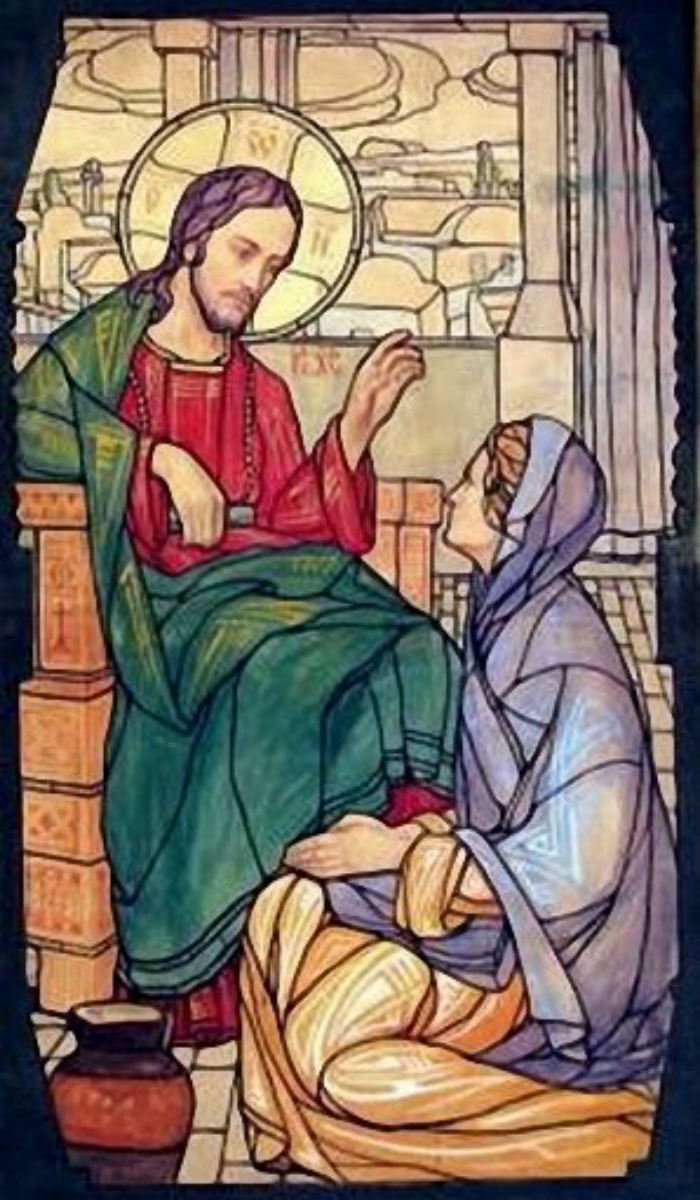

Maestro Fedusko, l'icona del XVI secolo, scuole pittorica di Sambir

Ivan Rutkovych, icona dell'iconostasi di Volycia Drevlianska, 1680

Ivan Rutkovych, icona dell'iconostasi di Krechiv, 1689

Jov Kondzelevyc, Il frammento dell'iconostasi di Skete di Maniava

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)